Por María Hernández

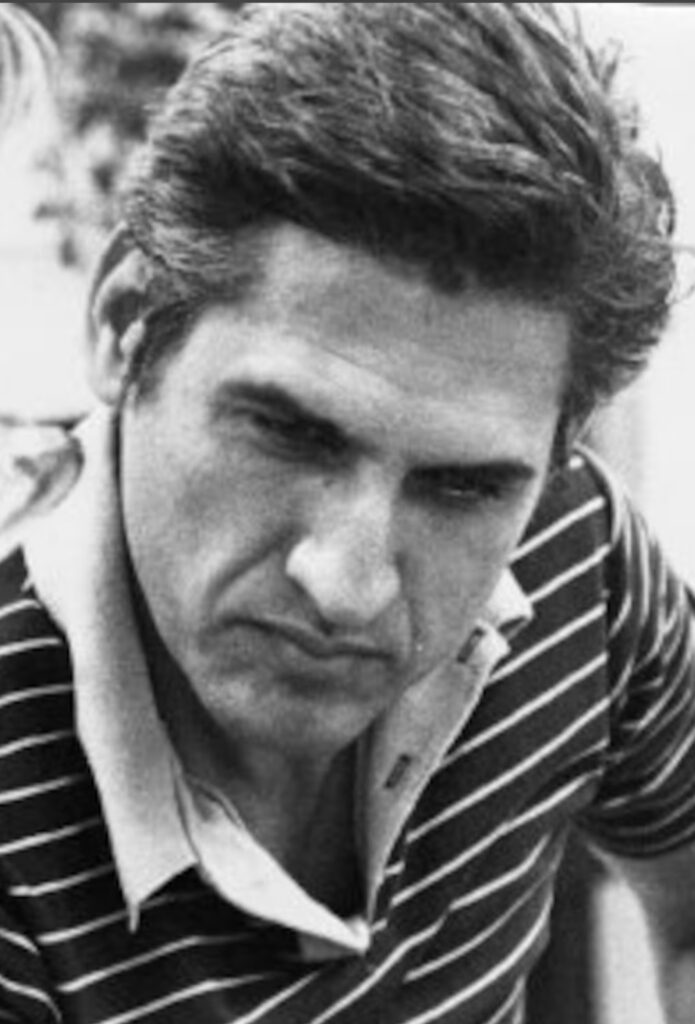

En la historia de los pueblos siempre existen nombres que trascienden más allá de sus años de vida, hombres y mujeres que, con su ejemplo y sacrificio, se convierten en estandartes de dignidad. En Panamá, uno de esos nombres es el de Hugo Spadafora, médico, guerrillero, internacionalista, pero sobre todo un panameño justo que levantó la voz en tiempos donde el silencio era ley impuesta por las armas. Nacido en Chitré en 1940, Spadafora no fue un hombre común. Médico de formación en Italia, su vida se fue trazando en escenarios de lucha que no conocían fronteras. Combatió en África, apoyando la independencia de GuineaBissau, como en Nicaragua contra la dictadura de Somoza. Su compromiso no se agotaba en el bisturí de cirujano, también lo ejercía con el fusil del combatiente y, más tarde, con la palabra firme del denunciante de las injusticias.

Fue viceministro de Salud durante el gobierno de Omar Torrijos, pero su espíritu rebelde y su sentido crítico lo distanciaron del poder. La corrupción, el narcotráfico y los abusos de Manuel Antonio Noriega eran, para él, una afrenta contra el pueblo panameño. Lo denunció de forma abierta, con una claridad que sólo podían tener los hombres libres. Y ese acto de valentía fue de manera tácita, la sentencia de su muerte. El 13 de septiembre de 1985, Hugo fue interceptado en su trayecto hacia Panamá. Torturado, asesinado con crueldad y decapitado, su cuerpo fue arrojado como desecho en un río cercano a la frontera con Costa Rica.

La brutalidad de aquel crimen no solo buscaba callar a un opositor, sino que pretendía enviar un mensaje de terror a toda una nación. ¡Ocurrió lo contrario! El hallazgo de su cadáver indignó a Panamá. Su sangre despertó conciencias y encendió las calles. El pueblo entendió que no era un hombre cualquiera quien había caído, sino un símbolo de dignidad que se negaba a doblegarse ante un régimen sangriento. Su asesinato, lejos de acallar la verdad, la multiplicó. La figura de Spadafora se convirtió en mártir, en referencia moral, en un recordatorio de que los justos pagan caro, pero su legado jamás muere.

Las secuelas de aquel crimen aún duelen. La cabeza de Hugo nunca apareció, como si el régimen quisiera borrar su pensamiento. Pero lo irónico es que su voz sigue presente en cada reclamo de justicia, en cada marcha por la democracia, en cada ciudadano que cree en un país libre de corrupción y de abusos. Noriega y sus cómplices cayeron, pero Spadafora sigue en pie, convertido en conciencia viva.

A cuarenta años de su desaparición, no hablamos de un hombre que se fue, sino de un mártir que permanece. Su ejemplo interpela, incómoda y exige recordar que la democracia no es un regalo, sino una conquista sembrada en sangre y dolor. Y entre esas conquistas, está la memoria de un justo al que mataron por decir la verdad. Hoy, cuando recordamos a Hugo Spadafora, recordamos también que la historia no perdona a los tiranos, pero enaltece a los hombres valientes. Y que, aunque intentaron arrancarle la vida, jamás lograron arrancarle la dignidad. (La autora es estudiante de Periodismo de la Universidad de Panamá)